Le baptême des Mankagnes en 1931

Les Mankagnes (ou Brames) sont un petit peuple vivant de part et d’autre de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Un chef musulman avait voulu les convertir de force et cela les avait braqués. En Guinée, ils voyaient des prêtres mais les percevaient comme distants : ils étaient les héritiers de la tradition missionnaire portugaise qui n’avait peut-être pas assez évolué depuis les siècles passés. Au Sénégal, les missionnaires spiritains passaient de village en village, parlant la langue des différentes ethnies, dormant à la dure…

Un jour de 1929 le Père Esvan, spiritain, est accueilli par le chef mankagne du village de Kénia non loin de Ziguinchor, la capitale de la Casamance, province méridionale du Sénégal : « Des jeunes veulent vous parler. » Il s’en suivit une série de catéchèses du soir, données par un catéchiste d’une ethnie voisine, adressée à des adolescents garçons et filles sous l’abri d’une cabane hâtivement construite, et cela dura deux ans.

A la Pentecôte 1931, ils étaient prêts à recevoir le baptême : leur assiduité aux réunions et aux prières du dimanche en attestait. La cérémonie devait avoir lieu dans l’église de Ziguinchor. (La préfecture apostolique n’y a été érigée qu’en 1939, et le vicariat apostolique en 1952.) Les anciens voulurent empêcher le baptême des jeunes, et la paroisse en fut avertie : les vêtements blancs des cathéchumènes furent déposés chez les parrains et marraines. Ayant revêtu ces habits, les jeunes se mirent en procession : celle-ci fut attaquée à coups de bâtons et de coupe-coupe ! Protégés par la population, les jeunes purent entrer dans l’église et être baptisés. On leur avait raconté l’histoire des martyrs de l’Ouganda, et ils étaient prêts à faire face à la persécution. Le Père Louis Le Hunsec[1], qui rapporte ces évènements, dit qu’il n’y avait que des garçons, mais les registres font état du baptême d’une certaine Françoise Nadiéline. Et peu de temps après, les fiancées des nouveaux chrétiens reçurent elles-mêmes le baptême.

Le même Père raconte aussi que lorsqu’il était à Dakar[2] on lui demanda de venir au chevet d’une vieille femme dont il était le seul à connaître la langue. C’était une Mankagne qu’on avait mariée de force en Guinée pour l’empêcher de recevoir le baptême ; mais elle avait fait en sorte que ses enfants, envoyés au Sénégal, puissent le recevoir, et, devenue veuve, elle les avait rejoints : elle put enfin recevoir le baptême !

Dom Ange-Marie Niouky osb, Père Abbé émérite de Keur Moussa (filiale de Solesmes située non loin de Dakar dans le diocèse de Thiès), est lui-même un Mankagne originaire de Kénia. Il a tenu à écrire une belle méditation (non encore pbliée) pour le quatre-vingt-dixième anniversaire de cet évènement, mais aussi à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du début de la traduction des quatre évangiles en langue mankagne. Ce dernier travail fut réalisé grâce à différents concours, dont celui d’étudiants mankagnes en Lettres à Dakar. Il fut terminé en 1999, date de l’imprimatur ad experimentum. Grâce à l’Aide à l’Eglise en Détresse, les évangiles en mankagne furent imprimés en 2000. En 2014 tout le Nouveau Testament était traduit.

En lien avec cette épopée, un alphabet fut élaboré pour rendre compte des subtilités de la prononciation du mankagne ; surtout un livre parut sur les Us et coutumes des Mankagnes.[3]

[1] A ne pas confondre avec son grand oncle Mgr Louis Le Hunsec, préfet apostolique du Sénégal jusqu’en 1950 ; celui dont il est question ici a écrit « 35 ans de bonheur en Casamance » (Copy-Offnet - Saint Martin d'Hères - 1989 - 210 p.)

[2] Ayant laissé la place aux jeunes en Casamance, il fut quelques années aumônier d’hôpitaux à Dakar.

[3] Brames ou Mancagnes du Sénégal et de la Guinee Bissau, Essai Sur Leurs Us et Coutumes – septembre 2011 - de Ange-Marie Niouky (Auteur), Michel Robert (Auteur), Alberto Kaly (Auteur), Justin Boissy (Auteur), Pierrre Tine (Postface)

BULLETIN 2019-2020

A propos des colonies

A propos des colonies

Libres réflexions à bâtons rompus

J’ai conscience d’aborder un sujet difficile, et douloureux pour beaucoup. Mais c’est précisément pour cela que je m’y attache, dans un esprit de paix et de réconciliation ; c’est nécessaire, car les erreurs qu’on colporte à ce sujet empoisonnent les consciences et même les relations entre états.

Quelle autorité ai-je pour cela ? Je ne suis qu’historien amateur ! Cependant j’ai vécu deux ans en Algérie avant l’indépendance, et à deux reprises j’ai enseigné sans salaire en Afrique Noire pendant neuf ans au total : j’ai écouté, lu, réfléchi. Et mon amitié avec de nombreux prêtres africains, ainsi que l’attachement que me portent mes anciens élèves, m’autorise à en parler : on doit me le reconnaître même si on estime par ailleurs que mon avis reste entaché de préjugés.

Il serait trop ambitieux d’envisager ici toute l’histoire des colonies européennes au cours des siècles : on se limitera à la colonisation qui s’est développée de l’Europe vers l’Afrique, surtout l’Afrique Noire, au XIXème siècle, en ne considérant guère que le cas des colonies françaises : on peut probablement étendre ces réflexions en les adaptant aux autres pays.

Ce qui rend les gens malheureux, c’est l’idée que la colonisation fut un mal absolu. Cette idée pourrit les consciences et complexe les gens. Les Européens devraient avoir honte de ce qu’ont fait leurs ancêtres, et les Africains devraient être pleins de haine pour ce qu’ont subi les leurs. Mais justement, il n’est pas difficile de démontrer que la colonie n’a pas eu que du négatif : savoir cela permet de regarder l’avenir de façon à coopérer dans l’amitié.

La décolonisation

Pour entrer dans le sujet, je vous propose de commencer par la fin ; c’est-à-dire par la décolonisation. Car ses circonstances permettent de comprendre pourquoi on a encore aujourd’hui, soixante ans après les indépendances, du mal à porter un jugement objectif sur la période coloniale.

En effet, l’implication des deux super-puissances de l’époque dans la décolonisation ne fait aucun doute. D’un côté la Russie, alors communiste, a armé plus d’un groupe opposé à l’administration coloniale. On prête aux premiers dirigeants soviétiques l’idée que pour eux le chemin de Moscou à Paris passait par Pékin et Alger : sans doute s’en sont-ils fait la réflexion après leur défaite militaire devant Varsovie le 15 août 1920. Leur stratégie était d’affaiblir l’adversaire en exploitant ses « contradictions » (les faiblesses qui résultent d’oppositions existantes ou à susciter) : pour cela il fallait donner mauvaise conscience aux défenseurs de l’ordre établi, et provoquer ou exacerber la haine chez ceux qui y étaient soumis. On voit que ce programme n’est pas un programme de bonheur !

Quant aux Etats-Unis d’Amérique, ils n’étaient pas en reste. Dès l’intervention américaine en Afrique du Nord pendant la seconde guerre mondiale, le Président Roosevelt est allé prêcher l’indépendance au roi du Maroc. Encore aujourd’hui on trouve des membres du Peace Corps qui sillonnent les anciennes colonies françaises en disant du mal de la France. Les dirigeants américains voyaient bien qu’en faisant main basse sur les richesses naturelles de l’Afrique, ils affaibliraient l’Europe et pourraient régner en maitres. Simplement ils ne voulaient pas prendre à leur charge le développement des pays une fois décolonisés.

Force est de constater que cela a eu beaucoup d’inconvénients pour les Africains eux-mêmes. Tout d’abord, on peut estimer qu’en une dizaine d’années, l’Afrique a perdu quelque dix millions d’Européens, indispensables à ce moment précis : enseignants de tous niveaux, médecins et autres soignants, chefs d’entreprise, administrateurs, techniciens dans toutes sortes de domaines… Cela n’a pas pu ne pas affecter le développement ! D’autant plus qu’il y a eu un arrêt brutal des investissements d’infrastructure : il faudrait par exemple faire le compte des kilomètres de voie ferrée construits chaque année dans les colonies de la France avant et après l’indépendance. Si l’on avait continué au même rythme, il y aurait peut-être aujourd’hui, à la place de la voie unique et étroite Cotonou-Parakou, une double voie à grande vitesse Cotonou-Niamey.[1]

De même il faudrait comptabiliser la chute des exportations : les colonies avaient l’assurance de vendre leurs produits à leurs métropoles et d’être représentées et défendues par elles devant les instances internationales : quand ce fut fini, il a fallu en toute hâte mettre en place les ACP afin d’éviter un écroulement trop complet.

La rapidité avec laquelle les indépendances ont été accordées a conduit aussi à l’instabilité politique, avec un peu partout des guerres civiles aggravant les phénomènes décrits ci-dessus. Et puis, obérant l’avenir, le pourcentage d’enfants scolarisés par classes d’âge était en hausse continue, et ce dynamisme a été soit brisé, soit ralenti.

Avant d’aborder quelques thèmes spécifiques, je voudrais rapporter quelques anecdotes.

J’avais des confères zaïrois qui pensaient que si l’Église affirmait qu’on ne pouvait pas dire la messe avec des produits locaux mais seulement avec du vin de raisin, c’était pour maintenir une dépendance économique des pays tropicaux par rapport à l’Occident ! Or le problème n’était pas nouveau : en Europe du Nord, il n’y a pas de vigne, et peu après l’évangélisation des pays scandinaves la question s’est posée ; en 1220 le Pape Honorius III écrivait à l’évêque Olaf d’Uppsala qu’il ne fallait pas mettre dans le calice plus d’eau que de vin (Denzinger 822) : l’absence de vigne dans le pays n’autorisait pas à utiliser autre chose que du vin.

Un jour un de mes élèves africains m'a dit, sur le ton d'une question : "Je crois que si les Blancs n'étaient pas venus, on serait bien tranquilles comme avant." "Tu as le droit de le penser, lui ai-je répondu, mais tu vois, quand ta mère est malade, tu es bien content qu'il y ait des médecins et des médicaments pour elle." Il a acquiescé. Et c’est un fait que l’Europe a livré gratuitement au monde entier sa science et ses techniques. On aurait pu imaginer de le faire autrement que par la colonisation, mais grâce à celle-ci la transmission s’est faite très rapidement. Disons-nous aussi que sans présence en Afrique de l’administration des États européens, les affairistes se seraient taillé des empires sans contrôle, et cela eût été bien pire. Le martyre du bienheureux congolais Isidore Bakanja illustre bien cet aspect : son patron belge, isolé loin de toute administration l’a fait fouetter à mort parce qu’il était chrétien et refusait de quitter son scapulaire ; toutefois avant de mourir le jeune martyr a pu se faire déposer sur le chemin d’un inspecteur, et c’est ainsi seulement que le meurtrier a été puni.

Un autre jour, dans une capitale d'Afrique de l'Ouest, j'ai consulté un médecin. Je l'ai félicité de ce que son cabinet soit climatisé. "Chez moi, dit-il, c'est climatisé naturellement." Je compris qu'il venait d'une région que je connaissais. "Unasema kiswahili ?" demandais-je. Il ne s'attendait évidemment pas à ce qu'un Blanc en Afrique de l'Ouest lui parle swahili ! Il venait en effet du Kivu : nous avons pu parler du Congo. Il avait fui la dictature vers l'an 2000. "Le tort de Mobutu, dit-il, ce fut de couper les liens avec la Belgique. Il y avait là-bas des gens qui nous aimaient." On ne doit pas oublier aujourd'hui que cette amitié (réciproque, faut-il le préciser par pléonasme ?) a existé. Ayant vécu deux ans en Algérie avant l'indépendance, je suis témoin de cette amitié. Il y a toute une littérature qui illustre ce fait.

Je me souviens aussi d’un livre sur l’évangélisation du Burundi. Un prêtre burundais a déclaré vers 1960 que c’était seulement l’avant-dernière année de ses études de théologie qu’il avait compris qu’on pouvait mourir aussi de mort naturelle.

Bref, la colonie fut pour beaucoup de pays une chance. Il y eut notamment une hausse de la population, de son niveau de connaissances, de son niveau de vie.

Malgré le mépris assez général des thérapies indigènes, la médecine occidentale a provoqué un progrès considérable par l’analyse des causes des maladies notamment et donc par des moyens de lutte adaptés ; elle a permis précisément cette hausse de la population.[2]

Dés éléments de droit ont été introduits, comme par exemple le droit du travail, etc. Au niveau de la morale, on doit signaler la fin du cannibalisme : même si son importance a pu être exagérée par certains explorateurs et son interprétation souvent fautive, il n’en reste pas moins que le fait était réel et assez répandu.[3] De plus la colonie a mis fin à des dominations indues. L’esclavage a subi un recul considérable et même s’il n’est pas totalement éradiqué, tous les gouvernements africains aujourd’hui s’accordent sur la nécessité de le combattre.[4] Certains peuples en dominaient d’autres : même si c’est pour le déplorer, l’historien Bernard Lugan rapporte que la présence européenne a abouti à une égalisation.[5] Au plan de l’agriculture, les techniques ont fait en quelques décennies un bond que l’Europe avait mis plusieurs siècles à accomplir. Faut-il rappeler qu’en Afrique Noire on n’avait pas de roue, donc pas de moulin, pas de traction animale, etc. ?

Je pense que j’ai jusqu’ici agacé ou même blessé certains de mes lecteurs. Il est temps de modérer ce jugement : la colonie n’a pas eu que des éléments positifs, et cela surtout en raison des conditions de la colonisation.

Il faut noter l’horrible discours des socialistes français sur les droits et devoirs des « races supérieures » ![6] On y voit s’étaler de façon odieuse orgueil et idéologie. Cela explique le grand tort des colonisateurs, qui fut de ne pas respecter les souverainetés légitimes. Bernard Lugan note que les catholiques français étaient opposés à cette politique, sans doute parce qu’ils avaient tiré les leçons de ce qui s’était passé en Amérique : les socialistes ignoraient les droits des peuples : mais que pouvait-on attendre de ces personnages qui fêtaient le centenaire de la Révolution Française, se réjouissant de l’assassinat du roi et des massacres génocidaires qui l’ont suivi ? Il faut donc voir dans cet orgueil et cette idéologie la source de tous les abus de la conquête[7] et des petits chefs ensuite, avec la dureté des corvées et des punitions. Toutefois, il faut signaler qu’en répandant l’écriture, les colonisateurs ont donné aux colonisés les moyens de faire connaître leurs malheurs et de les dénoncer, en sorte que progressivement le droit du travail a été respecté.

J’ai découvert l’Afrique Noire en enseignant le latin et le français : une idée s’est imposée à moi, et je la crois juste et éclairante. Les décideurs européens du XIXème siècle avaient tous étudié le latin, et donc été en contact avec la pensée de Jules César. Celui-ci, persuadé que Rome apportait un progrès à l’humanité, s’expliquait, à propos des Gaulois : « Je ferai oublier à ces peuples par un torrent de bienfaits les torrents de sang qu’ils m’ont obligé à leur faire verser dans leur amour immodéré de la liberté. » Ainsi raisonnaient sans doute aussi les colonisateurs de l’Afrique Noire.[8] Car c’est vrai qu’il y a des devoirs des peuples développés envers les peuples plus pauvres : mais bien sûr César raisonnait avant le Christ et cela explique les moyens qu’il a mis en œuvre. Les socialistes français de 1880 raisonnaient en anti-chrétiens, et c’est là encore une explication.

Cependant ces discours des colonisateurs sur leurs devoirs ne doivent pas faire oublier leurs liens avec les puissances financières : l’attrait des ressources naturelles de l’Afrique n’était pas négligeable. Et on peut y joindre l’appétit de puissance, et la concurrence européenne. Un chant militaire français l’exprime naïvement (la colonisation s’est déroulée pour la majeure partie après la défaite française face à la Prusse en 1870) :

Loin de chez nous, en Afrique, combattait le bataillon

Pour refaire à la patrie sa splendeur, sa gloire, son renom…

Justement parlons de la colonie sous l’aspect de la guerre et de la paix. Si la conquête a parfois été brutale, on ne doit pas oublier qu’à certains endroits elle a ramené la paix dans des régions troublées. Ainsi y avait-il en Afrique de l’Ouest un conquérant qu’on a pu comparer à Attila : Samory s’était taillé un empire, réduisant de nombreux peuples en esclavage ; la France avait d’abord composé avec lui, son fils était même venu en France et on lui avait fait cadeau d’un uniforme de Saint-Cyrien qu’il mettait au combat jusque sous les tropiques… Puis il fallut Le ramener à la raison, et les peuples qu’il avait menacés ou assujettis participèrent à l’action militaire française. De même au Congo Belge, lors de la prise de Kasongo, il n’y avait qu’une poignée de Belges : les troupes étaient indigènes, heureuses de l’occasion d’en finir avec la capitale de l’esclavagiste Tippo-Tip, arabisé venu de Zanzibar.

Qu’en est-il donc de la participation des troupes coloniales aux deux guerres mondiales ? On peut penser que c’est l’envers de la médaille de la fin des guerres tribales. Cependant que ce serait-il passé si l’Allemagne avait vaincu en 1918 ? La colonisation allemande était bien plus dure que la colonisation française ou même anglaise. Il y eut au Sud-Ouest Africain Allemand un « ordre d’anéantissement » (Vernichtungsbefehl) de la part du gouverneur militaire à l’encontre d’une des trois tribus du pays, qui s’était révoltée, et de fait on ne trouve pratiquement plus de descendants de cette tribu aujourd’hui. Surtout le racisme qui s’est répandu en Allemagne sous Hitler fait craindre qu’alors l’Afrique Noire n’aurait plus été qu’un vaste camp de concentration. C’était donc l’intérêt des Noirs eux-mêmes que de combattre le régime nazi durant la seconde guerre mondiale : les dirigeants nazis les considéraient comme des sous-hommes, taillables et corvéables à merci.[9]

Puisque nous avons évoqué l’attrait des ressources naturelles de l’Afrique, demandons-nous si la période coloniale a été celle d’un pillage. Jacques Marseille, historien communiste, le croyait, et il a entrepris de le démontrer. Les communistes français, en effet, étaient les valets des Soviétiques, et nous avons vu que ceux-ci avaient poussé à la décolonisation : ils accusaient les puissances coloniales occidentales de tous les maux. Or Jacques Marseille s’est vite rendu compte que son hypothèse de départ ne tenait pas : les colonies avaient plus coûté à la France qu’elles ne lui avaient rapporté, au point que ce sont les capitalistes eux-mêmes qui trouvaient que le coût des colonies entravait leurs affaires et qui ont demandé au gouvernement de s’en débarrasser. Le livre de Jacques Marseille[10], malgré son honnêteté foncière, n’a pas eu le retentissement qu’il eût mérité.

A contrario on a cité l’exemple de la Belgique, dont le gouvernement en exil à Londres entre 1939 et 1944 s’est fait une belle fortune en vendant le caoutchouc du Congo aux États-Unis qui ont ainsi équipé de pneus les véhicules militaires qui ont servi entre autres à libérer la Belgique !

A propos de cette supposée exploitation des pays colonisés, il faut mentionner que les populations indigènes ignoraient l’utilité d’une grande part de leurs richesses : si elles exploitaient les métaux, par exemple, elles ne connaissaient pas l’intérêt du pétrole. Leur révéler cet intérêt fut donc un bienfait pour elles.

Qu’en est-il du découpage territorial consécutif à la colonisation ? Disons qu’à travers le monde il y a peu de « frontières naturelles », les transitions sont progressives la plupart du temps, que ce soit en termes de géographie humaine ou de géographie physique. Il reste certain que les peuples des côtes du golfe de Guinée sont très différents des peuples des steppes au Nord de la forêt équatoriale. Mais fallait-il créer des ensembles respectant ce découpage, ou bien des ensembles aux richesses complémentaires, comme c’est le cas actuellement ?

On le voit, le bilan de l’entreprise coloniale ne peut être que contrasté : mais n’est-ce pas le cas de toute entreprise humaine ? Les motivations même les plus pures ont toujours quelque part une dose d’intérêt.[11]

Alors demandons-nous : qu’auraient fait les Africains s’ils avaient été à la place des Européens ? Au total sans doute quelque chose d’assez semblable.

Il faut laisser aux Africains le soin de prononcer le jugement ultime et sans doute le moment approche où il sera possible de le faire de façon dépassionnée.[12]

Mais ce jugement devra respecter les faits. En voici quelques-uns.

- les Européens ont donné gratuitement leur science et leurs techniques au monde entier.

- En répandant l’écriture ils ont donné aux peuples africains les moyens de participer à leur tour au progrès scientifique et technique.

- Si les États européens avaient comme but des bénéfices matériels de leurs entreprises coloniales, au total ils y ont perdu de ce point de vue.

Il est urgent de progresser dans l’établissement de ce bilan de façon objective. Les nations européennes et africaines ont maintenant un passé commun, des liens qui ne doivent pas disparaître dans l’indifférence ou, pire encore, la haine et le mépris. Les semeurs de haine ne doivent pas avoir le dernier mot, l’entente dans la vérité est toujours profitable.[13]

__________________________________________________________________________

Annexe :

Jules Ferry, socialiste, colonialiste et raciste

On trouvera ci-après des extraits du discours que Monsieur Jules Ferry a prononcé à la Chambre des députés le 28 juillet 1885 sur « Les fondements de la politique coloniale ».

(Les socialistes devraient commencer par connaître leur histoire, avant d'en chercher aux autres. Et de faire acte de repentance)

« Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures...

Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures...

Est-ce que vous pouvez nier, est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et moral, plus d'équité, plus de vertus sociales dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ? Quand nous sommes allés à Alger pour détruire la piraterie, et assurer la liberté du commerce dans la Méditerranée, est-ce que nous faisions œuvre de forbans, de conquérants, de dévastateurs ? Est-il possible de nier que, dans l'Inde, et malgré les épisodes douloureux qui se rencontrent dans l'histoire de cette conquête, il y a aujourd'hui infiniment plus de justice, plus de lumière, d'ordre, de vertus publiques et privées depuis la conquête anglaise qu'auparavant ? »

(On donne souvent pour référence à ce texte le lien suivant :

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/ferry1885.asp

Mais je n’ai pas pu l’y retrouver.

Par ailleurs Jules Ferry ne se cachait pas de ses vues économiques et impérialistes :

Voir aussi :

http://ww3.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/colonisation/pages/debats.htm

Discours de Jules Ferry à la Chambre des députés, le 28 juillet 1885.

« Je dis [...] que cette politique coloniale est un système ainsi conçu, défini et limité, qu'il repose sur une triple base économique, humanitaire et politique.

Au point de vue économique, pourquoi les colonies ? [...] Les colonies sont, pour les pays riches, un placement de capitaux des plus avantageux. [...]

La question coloniale, c’est, pour les pays voués par la nature même de leur industrie à une grande exportation, comme la nôtre, la question même des débouchés. [….] Au temps où nous sommes et dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. [...]

Il y a un second point que je dois aborder […….] : c’est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont [….] le devoir de civiliser les races inférieures. [….]

La vraie question [...] c'est celle-ci : est-ce que le recueillement qui s'impose aux nations éprouvées par de grands malheurs doit se résoudre en abdication [...] est-ce que les gouvernements qui ont hérité de cette situation malheureuse se condamneront à ne plus avoir aucune politique européenne [...] ?

Une marine comme la nôtre ne peut se passer, sur la surface des mers , d’abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement. Vous savez qu’un navire de guerre ne peut porter, si parfaite que soit son organisation, plus de 14 jours de charbon. [….] C’est pour cela qu’il nous fallait la Tunisie ; c’est pour cela qu’il nous fallait Saïgon et la Cochinchine ; c’est pour cela qu’il nous faut Madagascar. [….]

Les nations, au temps où nous sommes, ne sont grandes que par l’activité qu’elles développent. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde,[….] en regardant comme un piège , comme une aventure toute expansion vers l’Afrique ou vers l’Orient, c’est abdiquer.»

[1] Voir l’ouvrage de Jean-Louis Chaléard, Chantal Chanson-Jabeur (éditeurs scientifiques) et Chantal Bérenger, Le chemin de fer en Afrique, Karthala – Prodig – Sedet, 2006. Il s’agit des Actes d’un colloque organisé à l’automne 2004 à Paris. On note un déclin important du transport ferroviaire à partir de 1980 (c’est-à-dire au moment où se sont fait sentir les effets de la cessation du financement par les anciennes métropoles coloniales)

[2] Faute de pouvoir développer, signalons un ouvrage sur le cas du Sénégal : Adama Aly Pam, Colonisation et santé au Sénégal (1816-1960), L’Harmattan-Sénégal, 2018

[3] On peut lire à ce sujet les comptes-rendus des missionnaires, ou les ouvrages les compilant. Ainsi la vie de Monseigneur Augouard, qui arriva sur les rives du fleuve Congo à peu près en même temps que l’explorateur Stanley, regorge d’anecdotes fort instructives.

[4] Le cadre adopté ici ne permet pas d’aborder la question des traites atlantique ou arabe, l’esclavage n’est abordé que sous son rapport à la colonie : il s’agit de problèmes liés, mais différents. On consultera avec fruit le travail de Paul Lovejoy, assez complet : Une histoire de l’esclavage en Afrique, mutations et transformations (XIVe – XXe siècles) ; toutefois le cadre chronologique de cette étude amène à minimiser la traite orientale, qui a commencé un ou deux millénaires avant la traite atlantique ; et les études récentes, par des Africains eux-mêmes, tendent à dénoncer pour elle-même la traite arabe, occultée notamment par les auteurs communistes ou sous influence soviétique : comme on l’a vu, la Russie communiste était anti-occidentale et diplomatiquement liée aux pays arabes.

[5] Monsieur Bernard Lugan est sans doute le meilleur connaisseur français de l’histoire de l’Afrique, et ses cours sont suivi avec beaucoup d’intérêt par ses auditeurs africains. Ses livres sont passionnants. Simplement sur certains points sa philosophie ne me paraît pas acceptable. Si certaines catégories de la population paraissent plus douées que d’autres pour gouverner, on n’est pas obligé de croire que c’est une question d’hérédité, ce serait plutôt affaire d’éducation. Mais notre auteur a raison de remarquer que la transition fut très brutale, ce qui n’est pas allé sans de nombreux inconvénients.

[6] Voir annexe, ci-dessous.

[7] L’historien Joseph Ki Zerbo a raconté la vie de son père : Alfred Diban, premier chrétien de Haute-Volta (Cerf, 1983). Il y relate (pages 24ss) la répression par les troupes coloniales de la rébellion du pays San (en 1895 et 1896) : « Les Blancs brûlèrent toutes les récoltes, mirent le feu aux greniers à vivre. » « La mission Voulet se saisit du marabout marka Karamoko, qui, disait-on, avait trempé dans la révolte des San… Il fut exécuté et sa tête tranchée fut expédiée à Bandiagara, base française. » Ces crimes sont évidemment intolérables. - C’est à la faveur des désordres qui ont suivi qu’Alfred Diban fut réduit en esclavage.

[8] Par exemple, le roi d’Abomey s’apprêtait à envahir le royaume de son cousin, le roi de Porto-Novo : celui-ci demanda l’aide de la France, qui intervint… et s’installa ! (Les Béninois ont-ils conscience, lorsqu’ils exaltent aujourd’hui la résistance des amazones du roi Béhanzin, qu’ils prennent parti pour Abomey contre Porto-Novo ?) César avait agi de la sorte après être intervenu en faveur des Gaulois, d’abord contre les Helvètes, puis contre Arioviste. De même la répression de la révolte des San obéissait à la logique de César lui-même : si on lui résistait et se rendait, il pouvait accorder un traité de paix assez clément (pour les standards de l’époque !). Mais si, ayant passé un tel traité, un peuple se révoltait, alors il se montrait impitoyable. – Je précise qu’il s’agit ici pour moi non d’excuser, mais d’expliquer, bien sûr.

[9] Pour la première guerre mondiale on a l’étude de Marc Michel, Les Africains et la Grande Guerre, l’appel à l’Afrique (1914-1918), Karthala 2003 (réédition revue et enrichie d’un livre vulgarisant une thèse de doctorat parue en 1982).

[10] Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français, histoire d’un divorce, Albin Michel : édition abrégée d’une thèse de doctorat de 1984 ; réédition 2005.

[11] De même que j’ai laissé de côté la question de l’esclavage en général, je ne traite pas ici des rapports entre colonialisme et religions. Qu’il suffise de rappeler cette affirmation de Monseigneur Tchidimbo, le premier évêque africain de Conakry : « Partout les missionnaires ont précédé les colons. » On trouverait sans doute des exceptions… Mais sur ce sujet il y a l’ouvrage de Borne Dominique et Falaize Benoit (dir.), Religions et colonisation. Afrique, Asie, Océanie, Amériques. XVIe – XXe siècle, Paris, Les Éditions de l’Atelier, IESR, INRP, 2009, 328 p.

[12] Pour un point de vue européen on a le petit livre de Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale, Flammarion 2008.

[13] Dès le lendemain des Indépendances, Otto de Habsbourg l’avait bien vu, quand il écrivait Européens et Africains, l’entente nécessaire, Hachette 1963.

Les missionnaires martyrs du Sahara

Dans l’élan missionnaire qui animait l’Eglise en France au XIXème siècle, on échafaudait toutes sortes de projets pour pénétrer en Afrique Noire. Certains passent par Zanzibar et atteignent le Rwanda, ou l’Ouganda comme le Père Lourdel ; d’autres veulent aborder sur les rives du golfe de Guinée… Mais d’autres envisagent de traverser le Sahara : ce sont des Pères Blancs, disciples du Cardinal Lavigerie, le fameux archevêque d’Alger. Pour comprendre la suite, il faut se souvenir qu’en vertu du concordat de 1801 entre la France et l’Eglise catholique, le cardinal était assimilé à un haut fonctionnaire de la république.

La situation au Sahara était complexe. Au Nord, les autorités françaises limitaient l’action de l’Eglise en lui interdisant de s’adresser aux musulmans : les prêtres ne devaient être au service que des colons. (La France paiera cette impiété par une guerre horrible de huit ans !) Plus à l’Est, la Lybie était sous protectorat turc, et on pouvait passer par là pour contourner les interdictions françaises. Mais le Sahara lui-même ne dépendait de personne que de ses habitants, et parmi eux les Touaregs étaient redoutables – et, disons-le tout net, d’une moralité détestable.

Dans ce contexte, il y avait une mission de Pères Blancs à Metlili, dans le Sud algérien, à l’Ouest-Nord-Ouest de Ouargla : elle comprenait les Pères Alfred Paulmier, Philipe Ménoret et Pierre Bouchand, tous trois désireux d’évangéliser Tombouctou. En 1875 eu lieu une attaque d’un rezzou de Touaregs contre Metlili : cinq furent faits prisonniers, dont un blessé, Idda-ag-Guemmoun, qui fut soigné par les Pères Blancs, les autres étant envoyés à Alger. Connaissant le désir des missionnaires, il leur proposa un marché : qu’ils obtiennent la libération de ses compagnons détenus à Alger, et ils les conduiraient où ils voulaient aller. Le Cardinal Lavigerie obtint leur libération : quels guides plus fidèles pourrait-on avoir que des gens reconnaissants d’avoir été sauvés par ceux qu’ils devraient guider ? Mais c’était raisonner en chrétiens, pas en Touaregs !

Les habitants de Metlili mirent en garde les missionnaires : « Les Touaregs vous tueront ! » Mais devant leur détermination, le cheik permit à son fils, El-Hadj-Abou-Beker, d’accompagner la caravane pour la protéger par sa présence qui avait ainsi une valeur de sauf-conduit diplomatique. On se mit en route le 31 décembre – à dos de chameau, bien sûr. L’ambiance entre les neufs hommes était bonne, les repas étaient pris joyeusement en commun. Un après-midi, la troupe étant arrivée vers El-Meksa entre El-Goléa et Hassi Inifel ; se trouvant en tête, le Père Paulmier est abattu d’un coup de sabre par le Touareg qui l’accompagnait. Un autre tua le Père Bouchand d’un coup de pistolet et le Père Ménoret fut poignardé dans le dos par Idda lui-même ; seulement blessé il tenta de rejoindre El-Hadj-Bou Beker, mais fut achevé avant de le rejoindre, et celui-ci fut tué un peu plus tard par un hors la loi qui s’était joint à la petite troupe.

Des chasseurs chaambas, trouvant les cadavres, craignirent d’être désignés comme les coupables et brûlèrent les corps, on ne put recueillir ensuite que quelques ossements. Trois mois après le massacre, la nouvelle en parvint à Alger. Monseigneur Lavigerie était en larmes en l’annonçant au noviciat des Pères Blancs ; mais l’enthousiasme y fut tel qu’un Te Deum fut chanté aussitôt : il fallait rendre grâce de ce que trois membres de la congrégation aient pu aller jusqu’au don de leur vie pour l’Évangile. Et on demanda que Monseigneur désigne à l’instant des successeurs à ces héros. Cependant, sous l’influence de quelques anticléricaux, et prenant prétexte de ces évènements, le gouvernement somma l’archevêque d’Alger de rappeler tous ses missionnaires du Sud de la zone contrôlée par la France.

On n’abandonna pas pour autant l’idée d’évangéliser les populations du Sahara et celle situées plus au Sud. Des Pères Blancs s’établirent en 1878 à Ghadamès, ville Libyenne située à environ 350 kilomètres de Tripoli, à la jonction de l’actuelle frontière algéro-tunisienne avec la frontière libyenne, donc sensiblement plus au Sud que Ouargla où s’arrêtait la présence française. Les consignes données par le Cardinal Lavigerie sont déjà, à peu près, celles qui guideront l’attitude du Bienheureux Charles de Foucauld :

« Vous donnerez l’hospitalité de Dieu, comme disent les Arabes eux-mêmes, à tous ceux qui frapperont à vos portes, un remède pour leurs maladies à tous ceux qui sont infirmes, un asile à leurs orphelins, et à tous, la preuve par vos discours et par vos actes que vous les aimez comme des frères. Peu à peu, au contact de vos bienfaits et de vos exemples, vous les verrez se rapprocher de vous, vous donner eux-mêmes leur cœur et ceux qui viendront après vous verront un jour ici un seul troupeau et un seul Pasteur. »

Le supérieur de la mission était le Père Louis Richard, homme d’une très grande valeur ; il maîtrisait l’arabe, montait les chameaux en vrai méhariste, avait jusqu’à l’apparence des gens du pays. En 1880, emmenant avec lui le Père Kermabon, il fait une reconnaissance sur le territoire des Imanghassaten, dont le cheik le rassure au sujet des dispositions de la plupart des Touaregs envers les Français ; mais, dit-il, « Ceux qui ne veulent pas vous voir vous mêler à nous sont à Ghadamès. »

On voulut partir vers ces régions, quand les supérieurs d’Alger l’interdirent, probablement en lien avec le massacre de la mission Flatters, tombée le 16 février dans une embuscade à Bir el Gharama, sur le flanc Sud du Hoggar, après la trahison de ses guides touaregs (encore !) doublée d’une grande imprudence de la part du colonel. Mais un matin de juillet 1881, un Arabe se présente au dispensaire de Ghadamès : il vient faire soigner dix coups de lance et sept coups de sabre ! C’est un rescapé de l’expédition du colonel Flatters. Cet Arabe est un soldat du premier régiment de tirailleurs algériens, du nom de Amar-ben-Haoua. Blessé lors du combat, fait prisonnier et soigné, il a pu s’échapper. Les renseignements qu’il donne aux missionnaires sont précieux : il leur faudra des guides sûrs, et ils en connaissent. Ils insistent et en octobre arrive la réponse de Monseigneur Lavigerie qui s’est laissé convaincre d’autoriser le départ : objectif Ghât.

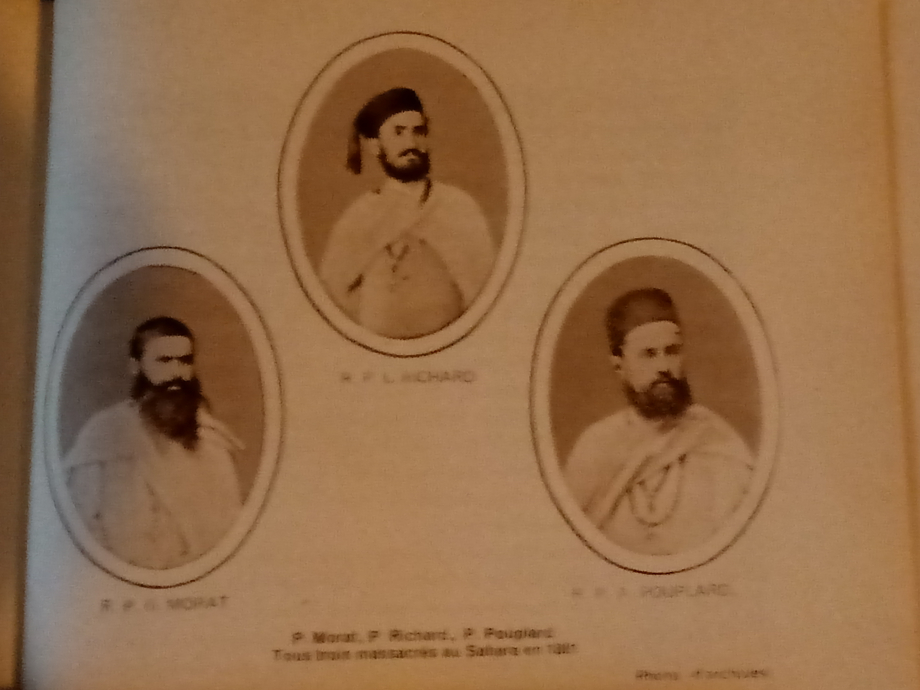

On demande les fonds nécessaires à l’expédition à la procure des Pères Blancs à Tripoli. Le Père Richard sera accompagné du Père Alexis Pouplard, vingt-sept ans, originaire de Gesté en Maine et Loire, et du Père Morat, avait dirigé avec grand succès auprès des indigènes la mission de Ouargla, il en fait venir un guide qu’il connaît bien, Saiah-ben-bou-Saïd. Un Touareg des Imanghassaten, El Khadjem, est installé à Ghadamès, on a des raisons de lui faire confiance, le Père Richard l’engage et lui laisse recruter les autres membres de la caravane.

Saiah-ben-bou-Saïd, qui était en expédition, arrive début décembre à Ghadamès avec deux compagnons. Il n’a pas confiance en El Khadjem, met formellement le Père Richard en garde contre les Touaregs, et il veut que le Père Richard fasse appel à un autre Touareg, avec qui il a fait de nombreuses expéditions. Mais cela retarderait le départ de plusieurs mois. Or Saiah-ben-bou-Saïd enquête, il n’est pas né de la dernière pluie ; il note qu’un commerçant puissant, Sénoussi résolument hostile aux chrétiens, manigance contre les Pères ; surtout il voit pénétrer chez ce comploteur Idda-ag-Guemmoun en personne, celui qui a assassiné les missionnaires de la caravane de 1876 !

Le Père Richard s’entête, Saiah lui dit qu’il l’accompagnera , mais se fait délivrer par le missionnaire une attestation disant qu’il a l’averti des dangers ; elle est signée en présence du gouverneur turc de Ghadamès, qui lui non plus n’a pas pu flécher le Père et se fait délivrer aussi une attestation semblable : malgré tout cela le Père s’obstine. Les fonds n’arrivent toujours pas de Tripoli, mais comme par enchantement El Khadjem renonce soudain à l’avance qu’il exigeait jusque-là, acceptant de n’être payé qu’au retour : même ce revirement n’alerte pas le Père Richard.

Le départ se fait le 18 décembre. Les hommes d’El Khadjem n’en finissent pas de charger les chameaux. On démarre en pleine chaleur. Le gouverneur turc rattrape la colonne : après une nouvelle mise en garde, il laisse son propre fils l’accompagner sur trois kilomètres en signe de protection à l’intention des gens du cru. Mais le soir on n’a fait que huit kilomètres ! Mais on ruse : on a pris d’abord la piste de Ouargla, vers l’Ouest, pour ne rejoindre la route de Ghât plus au Sud. Or le 20 décembre les Touareg ont ramené la caravane sur la route normale de Ghât. Le soir, on est à Ras-Mareksan, à seulement vingt kilomètres de Ghadamès !

Le lendemain, Aïssa-ould-deg-Eich-Cheich, beau-frère d’El Khadjem qui l’a recruté pour l’aventure, annonce qu’il faut aller faire boire les chameaux : ils n’auraient pas assez bu au départ de Ghadamès ! Il part chercher un point d’eau. Mais Saiah, qui flaire la trahison des Touaregs à tout instant sans pouvoir ébranler le Père Richard, fait remarquer que les chameaux auraient pu marcher plusieurs jours encore et qu’il y a un puits non loin de là sur la route de la caravane. C’est lui qui a raison. Aïssa a trouvé la bande de hors-la-loi qui guettaient son signal : parmi eux, il y a bien sûr Idda-ag-Guemmoun.

Ayant promis de rentrer vers midi, Saiah ne rentre au camp qu’à dix-sept heures. Il raconte des histoires mais affirme avoir trouvé de l’eau à une lieue de là. A la tombée de la nuit, le Père Morat est abattu d’un coup de poignard, de la main de Aïssa. Le Père Richard accourt au bruit, il est tué de deux balles par le fils d’El Khadjem. Saiah et son frère sont neutralisés. Leur compagnon de Ouargla était avec le Père Pouplard, il veut l’entraîner vers Ghadamès, mais ils sont soudain entourés par les huit brigands rameutés par Saiah. Idda-ag-Guemmoun crève d’un coup de poignard la tempe du troisième missionnaire, les amis d’El Khadjem l’achèvent.

Ici finit mon récit. Je ne sais ce qu’il est advenu de Saiah et de ses amis. Idda-ag-Guemmoun, lui, mourut lui-même de la main de quelqu'un qui l'avait trahi à son tour.

Une question demeure pourtant : ne devrait-on pas béatifier ces six Pères Blancs ? A Bukavu, j’ai entendu l’explication suivante. Le Cardinal Lavigerie aurait dit que sa « petite société » (des Pères Blancs) n’avait pas d’argent à dépenser dans des procès de canonisation. Cela se comprenait à l’époque où les moyens matériels manquaient tellement. Mais aujourd’hui les catholiques se comptent en Afrique par centaines de milliers. Ne serait-il pas temps de mettre à l’honneur non seulement ces hommes, mais à travers eux les qualités et les valeurs qui étaient les leurs, ainsi que la grâce qui leur a permis d’aller jusqu’au bout de leur idéal de martyre ?

Cependant cette question en appelle une autre : l'entêtement du Père Richard n'a-t-il pas quelque chose de fautif ? La volonté d'évangéliser les noirs au Sud du Sahara est une chose, mais le désir du martyre à tout prix peut avoir quelque chose d'exagéré.

En tout cas même si la crainte de la concurrence française a pu intervenir dans leurs assassinats, il est indéniable que la haine du chrétien y a joué le plus grand rôle. Et de toute façon leur héroïsme dans la volonté de proclamer l’Évangile mérite la plus grande considération.

Abbé Bernard Pellabeuf

Notes

1) Ce récit est tiré des ouvrages suivants.

Dans Sahara, le pays et la mission, par le Père J. Cussac, des Pères Blancs (1942), brochure de 74 pages, on trouve un résumé de ces affaires à la page 56. Ce document permet de comprendre l’état d’esprit des Français qui arpentaient le Sahara dans la première motié du vingtième siècle.

On a beaucoup plus de détails dans Martyrs des sables, de Joseph Thérol (1942) qui témoigne de la même mentalité. Et ce livre parle aussi de l’expédition Flatters, du marquis de Morès, aventurier trop oublié, de saint Charles de Foucauld et du général Laperrine.

2) Ce qu’on apprend ici des Touaregs doit être compensé par d’autres données, comme leur amitié avec le Père de Foucauld.

Pour mieux les connaître, on a une abondance de livres, en voici quatre, parus chez Karthala.

Emmanuel Grégoire, Touaregs du Niger, le destin d’un mythe (1999).

Paul Pandolfi, Les Touaregs de l’Ahaggar, Sahara algérien, parenté et résidence chez les Dag-Ghâli (1998).

Paul Pandolfi, L’habitat du Hoggar, entre tente et maison : la hutte (1994).

Gerd Spittler, Les Touaregs face aux sécheresses et aux famines, les Kel Ewey de l’Aïr (Niger) (1993).

Saints et martyrs de l’Ethiopie

Saints et martyrs de l’Ethiopie

A la suite des chrétiens d’Egypte, ceux d’Ethiopie s’étaient séparés du reste de l’Eglise pour une querelle de mots. L’Eglise avait défini qu’en Jésus il n’y avait qu’une seule personne ; ensuite il avait fallu préciser qu’en lui il y avait deux natures, la nature divine et la nature humaine. Les coptes (c’est devenu le nom des chrétiens d’Egypte, par déformation du nom grec qui signifie égyptien) crurent que dire deux natures revenait à dire deux personnes et firent un schisme. Par la suite l’invasion musulmane acheva de les isoler du reste du monde chrétien. Toutefois quand les Portugais arrivèrent sur les côtes de l’Afrique Orientale, ils vinrent au secours des Ethiopiens attaqués par les musulmans venus du Soudan : quatre cents mousquetaires envoyés par le roi du Portugal permirent à l’Ethiopie de rester indépendante et chrétienne.

A partir de ce moment des missionnaires catholiques vinrent en Ethiopie pour tenter de ramener ses habitants à la pleine communion avec l’Eglise catholique. Ce ne fut pas sans difficultés !

Les bienheureux Agathange de Vendôme et Cassien de Nantes

C’étaient deux Frères Capucins. Le premier, Agathange Nourry, né en 1598, fut missionnaire en Syrie puis en Egypte avant d’être envoyé en Ethiopie. C’est là que l’accompagna Cassien, fils de Jean-Lopez-Neto né en 1607. Arrêtés pour avoir prêché la religion catholique aux coptes, ils furent conduits à Gondar où résidait le Négus Basilide et où ils furent condamnés à mort et exécutés le 7 août 1638. Ils ont été béatifiés en 1904 par le Pape Saint Pie X.

Saint Justin de Jacobis (1800-1860)

Né en 1800 dans un petit village du Sud de l’Italie, Justin est le septième des quatorze enfants de la famille très chrétienne de Jean-Baptiste et Joséphine Muccia. En 1824 il est ordonné prêtre chez les Lazaristes, la congrégation fondée en France par saint Vincent de Paul. En 1839, suite à sa rencontre avec un missionnaire revenu d’Ethiopie, le Père Georges Sapeto, et ses supérieurs ayant donné leur accord, Justin est nommé préfet de l’Abyssinie.

Sa douceur et son humilité lui permettent de toucher les cœurs, et Ubié, le prince de la région où il s’est installé, l’admire beaucoup. Il lui demande même de conduire une délégation vers le patriarche copte orthodoxe d’Alexandrie pour lui demander un évêque. En effet Il y avait alors un seul évêque orthodoxe pour toute l’Ethiopie, et il était nommé par le patriarche copte orthodoxe d’Alexandrie. Comme en 1840 le poste était vacant depuis onze ans, une délégation fut envoyée en Egypte auprès du patriarche. Saint Justin, invité à s’y joindre, hésita, mais accepta après avoir obtenu que la délégation passe aussi par Rome après avoir rencontré le patriarche.

Malheureusement le nouvel évêque ainsi nommé, qui avait été formé par des protestants, va devenir jaloux de Justin et va le faire expulser par le Négus Théodore qui a renversé son prédécesseur Jean III (celui-ci, avant de mourir, deviendra catholique). Conduit jusqu’à la côte, il est alors confié à des gardes musulmans pour lesquels l’évêque orthodoxe avait rédigé des instructions en arabe : le prisonnier devait mourir – ce que voyant, les soldats musulmans le relâchèrent !

Ordonné évêque, Justin sera réadmis et réexpulsé plusieurs fois. Au cours d’un séjour en résidence surveillée à Moncullo en face de l’île de Massawah, il fait construire une église pour les catholiques de passage dans ce port. Il mourra en 1860, après qu’un de ses disciples ait été martyrisé. Il s’agit du Bienheureux Ghébré-Michaël.

Le Bienheureux Ghébré-Michaël

« Ghébré » est un préfixe par lequel commencent beaucoup de noms en Ethiopie, il signifie « serviteur de » et ne peut être séparé du nom de saint qu’il accompagne. Né à Dibo dans le Godjam (Nord de l’Ethiopie) en 1790, dans une famille copte-orthodoxe, Ghébré-Michaël fait profession monastique à Mertule Maryam en 1816. Comme la plupart des moines coptes, il ne se prépare pas au sacerdoce. Jusqu’en 1841 il est professeur de théologie dans plusieurs monastères. En fait il s’intéresse à l’histoire du monachisme, constate un relâchement dans le monachisme copte et avec l’accord de ses supérieurs il vise, en passant de monastère en monastère, à chercher les causes de cet affadissement : partout il laisse derrière lui des groupes de moines en attente d’une réforme.

Mais il comprenait que cette crise du monachisme copte venait de la faible formation théologique des moines, et que la solution devait venir d’ailleurs que de l’Ethiopie. Il résolut d’aller à Jérusalem et se joignit à la délégation chargée de demander en 1840 un évêque au patriarche d’Alexandrie, car elle voulait aller à Jérusalem ensuite.

C’est dans cette ambassade que Ghébré-Michael fait la connaissance de Saint Justin de Jacobis. D’abord méfiant, il est conquis ensuite par la sainteté du personnage. Rome d’ailleurs impressionne tant la délégation que quatre ou cinq jeunes gens décident d’y rester pour s’y former en vue du sacerdoce !

Après le passage à Jérusalem et le retour en 1843, Ghébré-Michael essaie de convaincre le nouvel évêque de la nécessité d’une réforme, surtout théologique. Mais celui-ci pressent en son interlocuteur un obstacle à ses projets politiques et tente de le faire empoisonner : Ghébré-Michael échappe car il a toujours sur lui l’antidote au poison habituellement utilisé en ces occasions !

En septembre 1843 il revient trouver Saint Justin et lui déclare qu’il veut devenir catholique. A ce moment, seulement trente-sept Ethiopiens étaient catholiques, et dix en cours d’instruction. En février 1844 Ghébré-Michael est reçu dans l’Eglise catholique, ce qui pousse une demi-douzaine de moines éthiopiens à suivre son exemple.

A partir de la fin de l’année il travaille à établir une résidence permanente pour Saint Justin dans le village de Guala ; l’accueil de la population y est bon. Mais une persécution contre les catholiques se déclenche à l’instigation de l’évêque orthodoxe et Ghébré-Michael est emprisonné pour quelques mois.

Le premier janvier 1851 il est ordonné prêtre à la demande de Saint Justin. Toutefois, comme Saint Justin avait des doutes sur la validité des sacrements conférés par les coptes orthodoxes, au début de 1854 il baptisa et ordonna Ghébré-Michael « sous condition » - c'est-à-dire pour le cas où il n’aurait pas déjà reçu ces sacrements.

Mais en juillet de cette même année, Saint Justin, Ghébré-Michael et quatre autres convertis sont arrêtés. Justin, qui comme on l’a vu a échappé à la mort, parvient à entrer en contact par écrit avec les prisonniers qui ont été torturés plusieurs fois sans qu’on réussisse à leur faire quitter l’Eglise catholique.

En février 1855 le nouveau Négus Théodore arrive au pouvoir après avoir détrôné Jean III, un ancien élève de Ghébré-Michael. En mars il fait fouetter Ghébré-Michael qui est laissé pour mort, mais le lendemain ses blessures étaient guéries miraculeusement. Le Négus décide de l’emmener enchaîné avec lui partout où il ira. En mai, il le fait juger par un tribunal en présence du consul d’Angleterre : celui-ci obtient que le condamné ne soit pas fusillé. Mais il mourra le 28 août, donc en la fête de Saint Georges pour les coptes, toujours enchaîné, au cours d’une marche avec l’armée, dans la province du Wollo.

Il a été béatifié comme martyr en 1926. Les lazaristes le considèrent un peu comme l’un des leurs, du fait qu’il avait manifesté son intention d’entrer dans leur congrégation et que seul son emprisonnement et son martyre l’ont empêché de réaliser cette volonté.